○島尻消防組合予防事務処理規程

平成30年11月30日

訓令第6号

目次

第1章 総則

第2章 建築同意

第3章 消防用設備等の技術上の基準の付加

第4章 消防用水及び消火活動上必要な施設

第5章 消防法令適合通知書交付申請に係る宿泊施設等運用基準

第6章 露店等開設届出時の立入検査及び指定催しの指定通知書に係る基準

第7章 雑則

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程の用語は、次の各号の例による。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 規則 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(4) 条例 島尻消防組合火災予防条例(昭和51年条例第13号)をいう。

(5) 査察規程 島尻消防組合火災予防査察規程(平成23年規程第3号)をいう。

第2章 建築同意

(同意内容)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定により消防長が行う建築物の許可及び確認に係る同意は、次に定めるところによる。

(1) 法第10条第1項の規定による危険物施設及び法第17条第1項の規定による防火対象物。

(2) 前号に掲げるもののほか、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から同意を求められたもの。

(事前協議に伴う処理)

第4条 予防課員は、消防同意について、建築確認申請を受ける前に事前に協議をもつこととする。

第3章 消防用設備等の技術上の基準の付加

(消火器に関する基準)

第5条 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場所には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器を、当該場所の各部分から1の消火器に至る歩行距離を20メートル以下となるように設けなければならない。ただし、令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所についてはこの限りではない。

(1) 粉末式消火器の型式について、「住居」以外の部分ではその容量が6型以上の消火器を用いること。この場合「住居」とは戸建住宅、長屋、共同住宅等をいう。

(2) 以下に関する場所にあっては消火器の容量が10型以上のものを用いること。

変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所。

消火ポンプが設けられている場所。

自動車車庫、駐車場、ボイラー室、乾燥室、厨房、調理場その他多量の火気を使用する場所。

(3) 飛行機の整備の用に供される場所。

外気に開放された場所では腐食防止のため格納箱を設置すること。

2 防火安全上、防火対象物には消火器を設置すること。

3 前第2項の規定により設ける消火器は、令第10条第2項並びに規則第9条及び第11条の規定の例により設置し、維持しなければならない。

(大型消火器に関する基準)

第6条 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、5台以上の車両を収容する場所には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる大型消火器を、当該場所の各部分から1の大型消火器に至る歩行距離30m以下となるように設けなければならない。ただし、令及び規則の規定により消火設備(規則第6条に規定する消火器を除く。)を設置しているものについては、この限りでない。

2 前項の規定に設ける大型消火器は、令第10条第2項並びに規則第7条第2項、第8条第3項、第9条及び第11条の規定の例により設置し、維持しなければならない。

(消火設備)

第6条の2 下記に示す消火設備について、使用する配管材は原則として鋼管(日本産業規格認定品又は評定品)を用いること。また、配管は専用とすること。ただし、消防長又は消防署長が認める場合はその限りではない。

(1) 屋内消火栓設備

(2) スプリンクラー設備

(3) 水噴霧消火設備

(4) 泡消火設備

(5) 不活性ガス消火設備

(6) ハロゲン化物消火設備

(7) 粉末消火設備

(8) 屋外消火栓設備

(9) 動力消防ポンプ設備

2 特定施設水道連結型スプリンクラー設備について、平成20年消防庁告示第27号を準用してよい。

3 消火設備配管等については、堅固に支持・固定すること。また、耐振措置を施すこと。

4 消火設備配管等については、中間検査を受けること。

5 消火設備配管等を地中に埋設(以下「埋設配管」という。)する場合には、防食処置を講ずること。また、埋設深さは配管の上端から地上面まで、公道に準ずる車両通行部分は1,200mm以上、車両が通行する部分は750mm以上、その他の部分は300mm以上とすること。

(自動火災報知設備に関する基準)

第7条 自動火災報知設備に関する基準については、令第21条に準ずること。

2 電源供給用配線については非常電源専用分電盤を設け、開閉器を設置し、その一次側は耐火、耐熱の配線又はそれと同等以上のものを使用すること。ただし、分電盤については確実に分離、識別することができれば、専用分電盤を設けることなく共用分電盤内に設置して差し支えないものとする。

(地下ピットにおける感知器に関する基準)

第7条の2 令第21条第1項の取り扱いについては地下ピットも防火対象物の一部とみなす。ただし、地下ピット内で次に掲げる場所についてはこの限りではない。

(1) 配線及び配管等の設置がない場所

(2) 水配管のみ設置の場所

(特定小規模施設用自動火災報知設備に関する基準)

第7条の3 特定小規模施設用自動火災報知設備については、令第29条の4の規定に基づき、自動火災報知設備に代えて設置することができる。

(避難器具に関する基準)

第8条 令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げる防火対象物の7階以上の階で、収容人員が30人以上のものには、避難器具を設けなければならない。ただし、避難階及び11階以上の階については、この限りではない。また、用途区分に応じて設置される避難器具の設置基準については下記(1)から(3)の規定を遵守すること。

(1) 避難器具のうち、避難はしごについては操作性、安全性を保つよう端側手摺から500mm以上、隔て板から800mm以上、はしご間800mm以上の離隔を取ること。ただし、建物の構造上特別な理由がある場合はその限りではない。

(2) 二方向避難の観点から、建物内においてどの位置からでも避難することができる措置を講ずること。

(3) 避難階に到達後、手摺り壁等の障害壁が地面上から高さ1.5メートル以上ある場合は、安全措置を講ずること。

(4) 避難はしごを設置する場合は枠縁に防食措置を施すこと。

(5) はしごの降下地点(地面上)には、必要に応じマーキング表示すること。

2 前項の規定により設ける避難器具は、令第25条第2項並びに法施行規則第26条及び第27条の規定の例により設置し、維持しなければならない。

3 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イのうち(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物に設置する避難器具である旨の表示は、標識等で行わなければならない。

(誘導灯に関する基準)

第9条 令別表第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、及び(16)項イ(左記に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に掲げる防火対象物又はその部分には、誘導灯を設けなければならない。

2 一の建物において完全区画された室(駐車場、倉庫、機械室等)が無窓階となる場合、又は地階となる場合には誘導灯を設けること。ただし、消防長又は消防署長が認める場合にはその限りではない。

3 電源供給用配線については、同規程第7条第2項を準用する。

4 第1項の規定により設ける誘導灯は、令第26条第2項及び法施行規則第28条の3の規定の例により設置し、維持しなければならない。

5 共同住宅等について、その全部又はその一部を宿泊施設(5項イ又は16項イで当該用途部分)に用途変更する場合、原則として誘導灯を避難階段、廊下、各客室の出入り口に設けること。ただし、以下の場合においてはその限りではない。

(1) 廊下について直接外気に通じる開放廊下となっており、避難階段への見通しが効く場合。

(2) 各客室について小規模で、かつ、見通しが効く場合。

(3) 誘導灯を設置しない客室については非常用照明装置の設置、又は常時容易に使用できる携帯用照明器具を設置すること。

6 令別表第1第1項から第16項までに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が11階以上の部分については誘導灯を設置すること。

7 誘導灯の代替え設備として誘導標識を設けることはできない。

(誘導標識に関する基準)

第9条の2 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項、及び(16)項ロ(左記に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)に掲げる防火対象物又はその部分には、誘導標識を設けなければならない。

2 第1項の規定により設ける誘導標識は、令第26条第2項及び規則第28条の3の規定の例により設置し、維持しなければならない。

3 消防長又は消防署長が避難上支障がないと認める場合には誘導標識を設けなくて良いものとする。

第4章 消防用水及び消火活動上必要な施設

(消防用水)

第10条 消防用水は、広い敷地に存する大規模な建築物(又は接近して設置された建築物)の延焼段階の火災を消火するための消防用水の水利をいう。消防用水の形態等については、防火水槽又はプール、その他これらに類する形態(河川、海等は除く。)を有するものとすること。また、必要に応じ採水口を設けること。

2 消防用水に関する基準については、令第27条に準ずること。

(排煙設備)

第11条 排煙設備に関する基準については、令第28条に準ずること。

(連結散水設備)

第12条 連結散水設備に関する基準について、令第28条の2に準ずること。

(連結送水管)

第13条 連結送水管に関する基準については、令第29条に準ずること。

2 配管を地中埋設する場合は、同規程第6条の2第5項に準ずること。

(非常用コンセント設備)

第14条 非常用コンセント設備に関する基準については、令第29条の2に準ずること。

(無線通信補助設備)

第15条 無線通信補助設備に関する基準については、令第29条の3に準ずること。

第5章 消防法令適合通知書交付申請に係る宿泊施設等運用基準

(消防法令適合通知書交付申請書について)

第16条 消防法令適合通知書交付申請書について所定の様式を用いること。

第17条 消防法令適合通知書について所定の様式を用いること。

第18条 民泊施設、その他宿泊施設等の判断基準は以下のとおりとする。住宅民泊とは、一般住宅扱いの建築物で民泊を営む住宅のこと(以下「住宅民泊」という。)をいう。また、共同住宅の一部を民泊で使用する場合も同様である。

(1) 一般住宅及び共同住宅において住宅民泊の判断基準は関係者が不在とならず、かつ、宿泊室が50平方メートル以下とする。安全管理上、原則関係者不在型は住宅民泊扱いとしない。

(2) 宿泊室とは、利用者を宿泊させる室全体をいう。

(3) 住宅民泊について検査対象とするものは、消火器具、住宅用火災警報器、防炎物品である。尚、消火器具で消火器(粉末ABC消火器等)を設置する場合は6型以上、また住宅用火災警報器については連動型かつ煙感知器(台所に関しては熱感知器可能)を設置すること。防炎物品については防炎マークの表示があるものに限る。

(4) 宿泊施設において一の建築物が300平方メートル未満の場合、自動火災報知設備は、特定小規模施設用自動火災報知設備に代替えして設置することができる。

(5) 共同住宅を宿泊施設に用途変更する場合は、令別表第1(5)項イの基準を原則として、誘導灯にあっては同規程9条の規定を準用する。

(6) 消火器は原則、各階ごとに設置すること。ただし、床面積が50平方メートル以下の階であり、かつ、屋内階段により容易に行き来できる場合は、直上階の消火器については省くことができる。

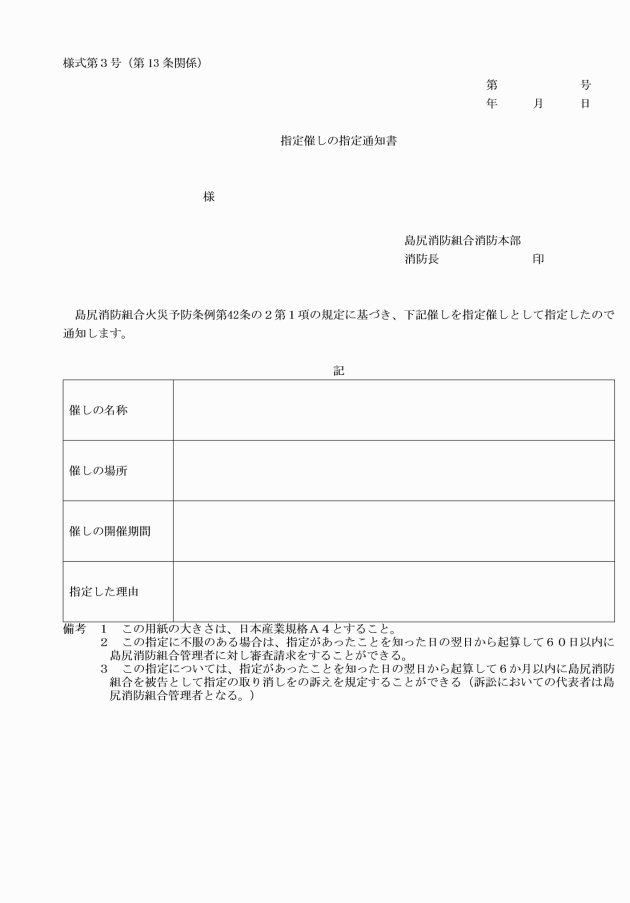

第6章 露店等開設届出時の立入検査及び指定催しの指定通知書に係る基準

(露店等の開設届出後の立入り検査及び指定催しに係る指定通知書)

第19条 催し物会場等で下記の対象火気器具等を扱う出店業者が10店舗以上あれば現場に出向し、消防用設備等及びその他必要な設備が設置基準に適合しているかを検査すること。なお、検査するものは消防職員とする。

「対象火気器具等」

ア・液体燃料を使用する器具(発電機)。

イ・固体燃料を使用する器具(七輪、バーベキュー用のコンロ等)。

ウ・気体燃料を使用する器具(ガスコンロ)。

エ・電気を熱源とする器具 (電気調理器具)。

2 「対象火気器具等」を扱う出店業者が50店舗以上になる際、条例第42条の2第1項に基づき消防長が「指定催し」として指定した場合には、指定催しの指定通知書(様式第3号)を通知すること。

第7章 雑則

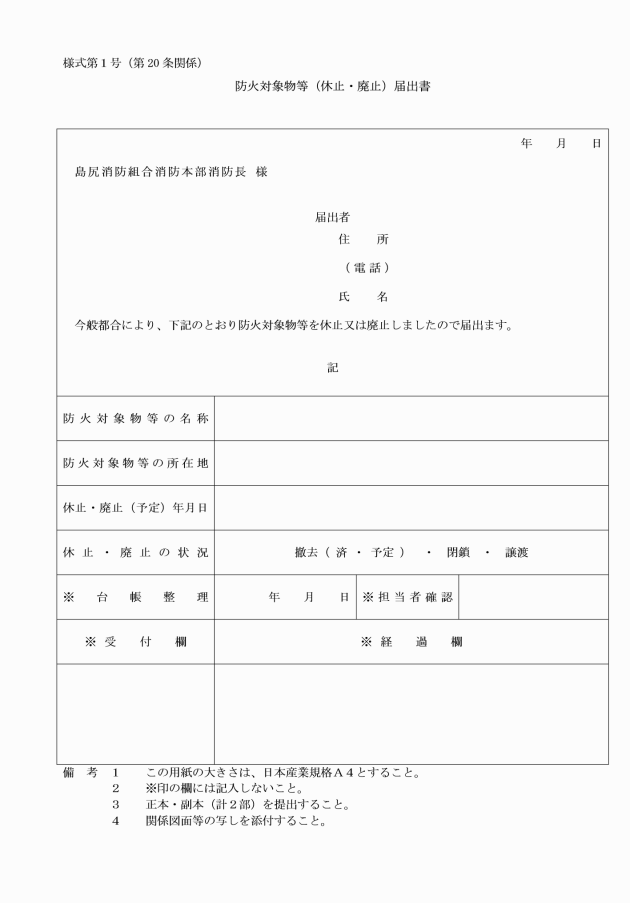

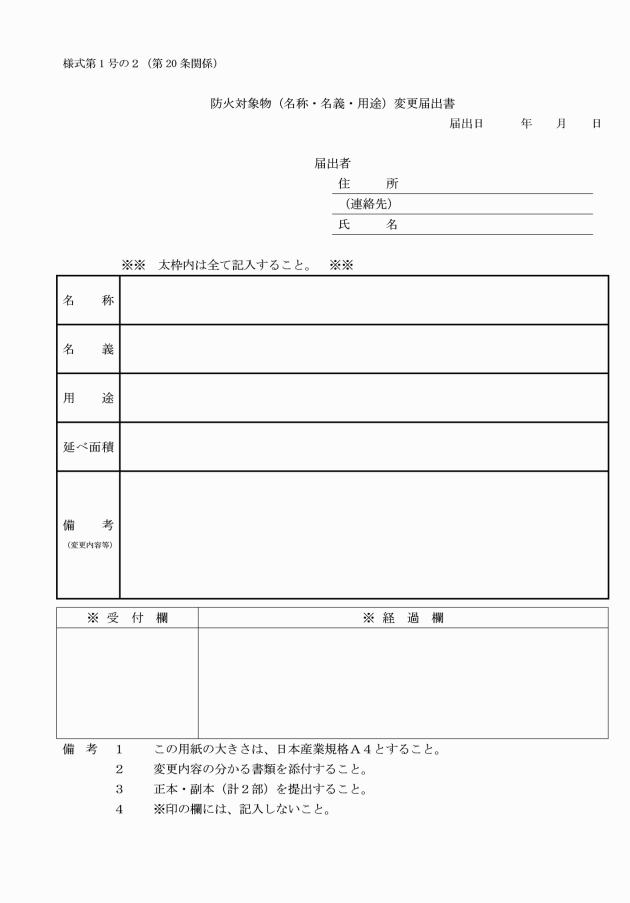

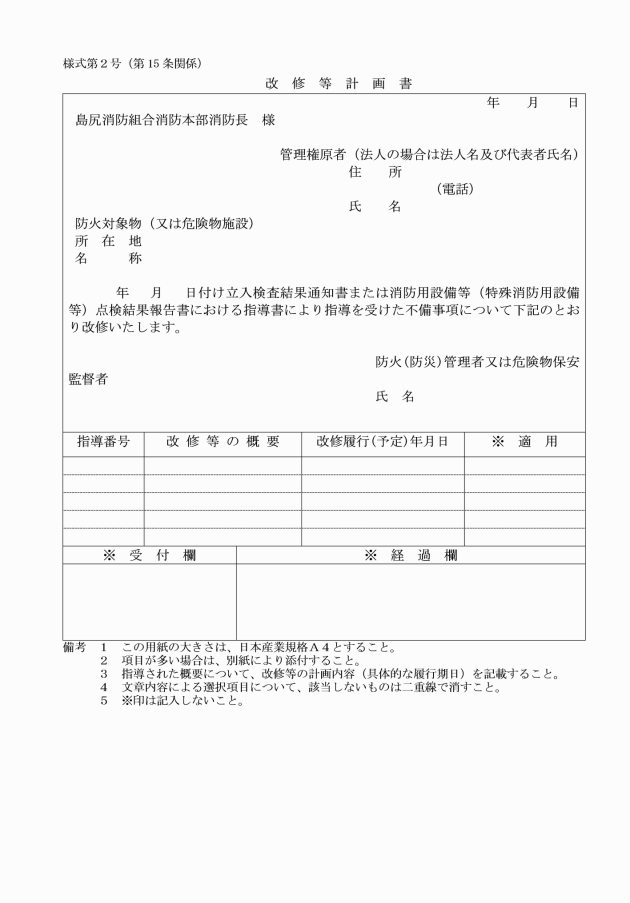

(防火対象物の休止又は廃止の届出、防火対象物の変更届出)

第20条 条例第43条の規定により届出た防火対象物が休止又は廃止となる場合は、様式第1号により届出ること。

2 現に存する防火対象物において、名称、名義、用途等に変更がある場合、様式第1号の2により届け出ること。

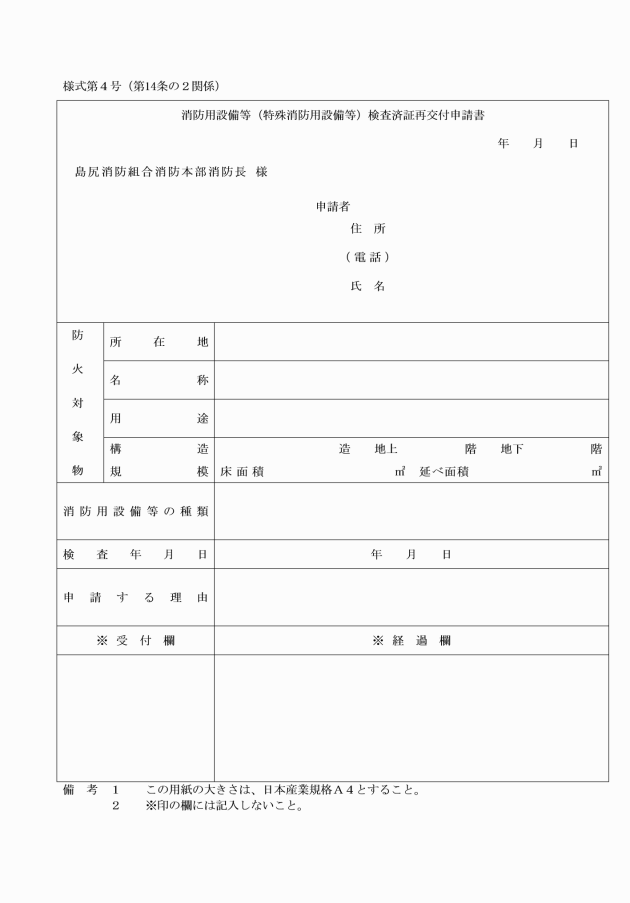

(検査済証再交付申請に関する基準)

第20条の2 消防長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)に定める技術上の基準に適合する場合は、消防設備等検査済証(以下「検査済証」という。)を交付するものとする。

3 消防長は、規定により申請がなされた場合は、検査済証を再交付するものとする。

4 検査済証の再交付を受けた者が亡失した検査済証を発見した時は速やかに消防長に報告し、再交付検査済証を返納しなければならない。

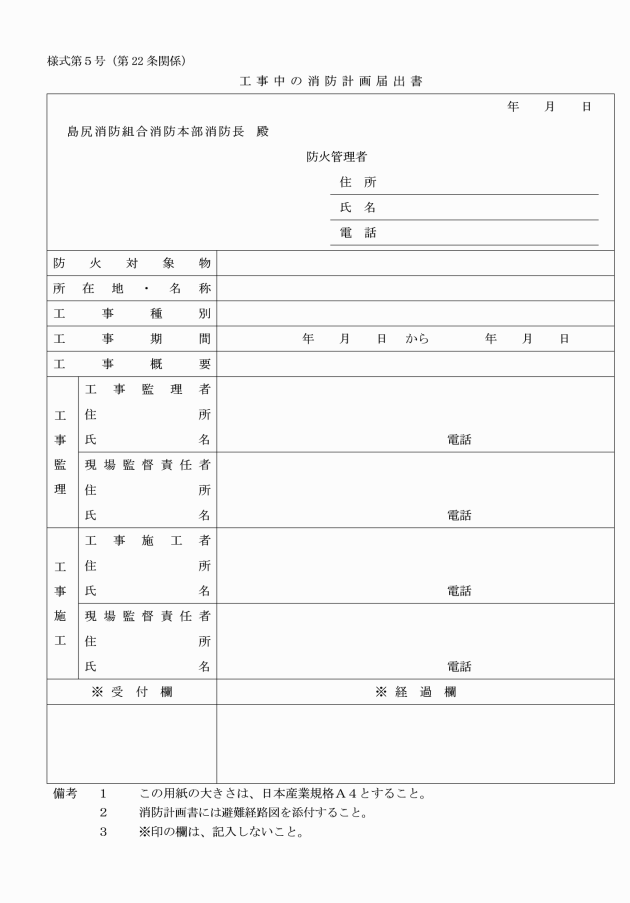

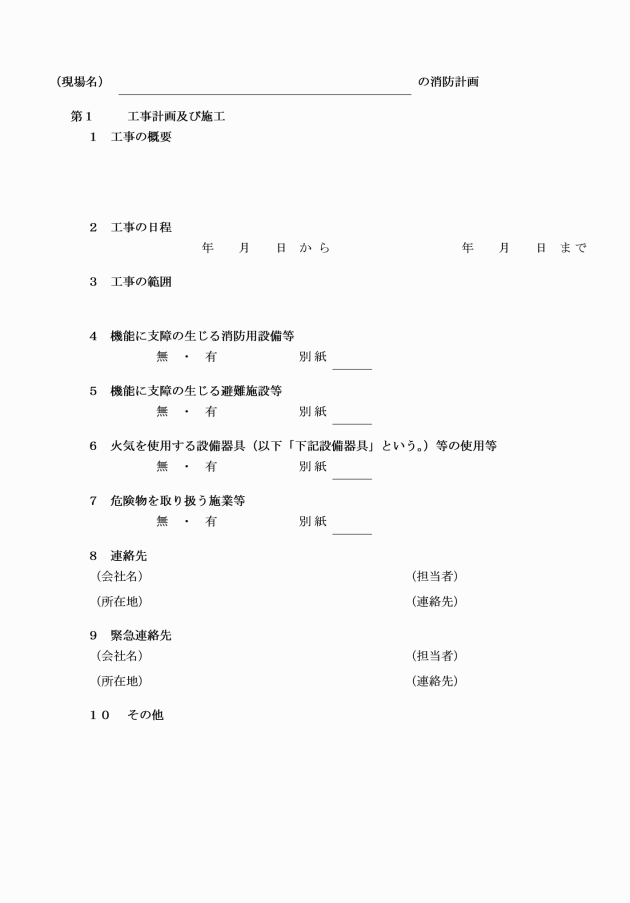

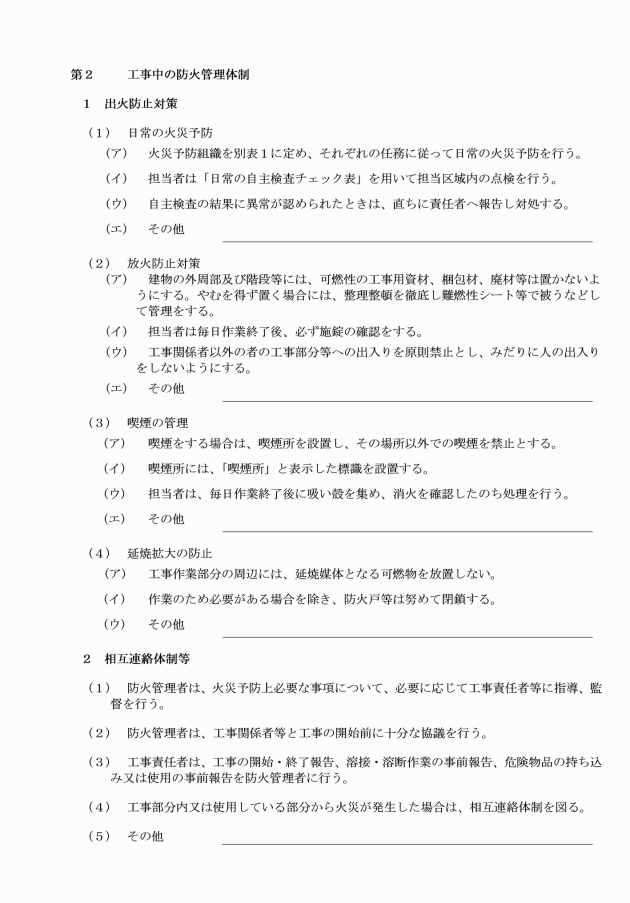

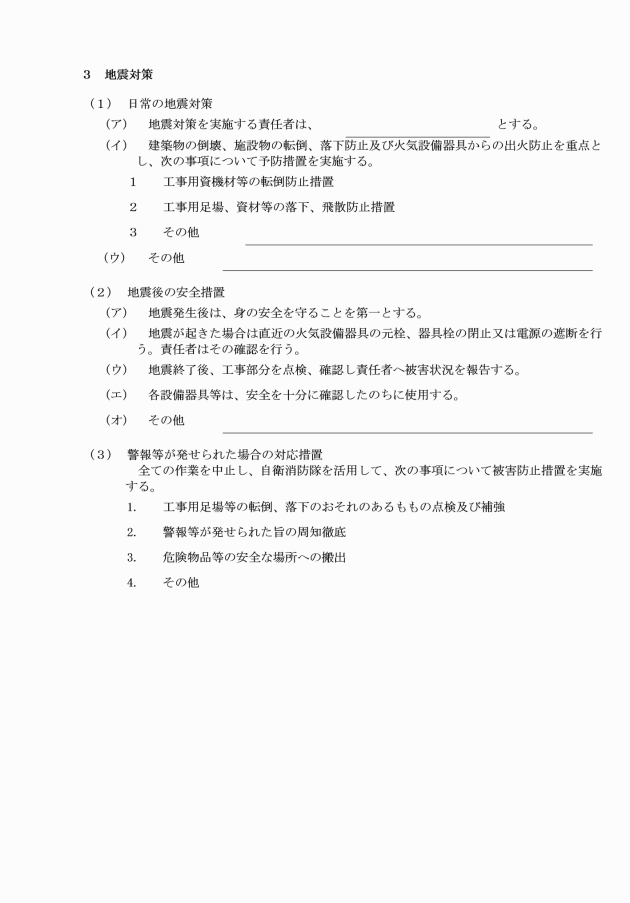

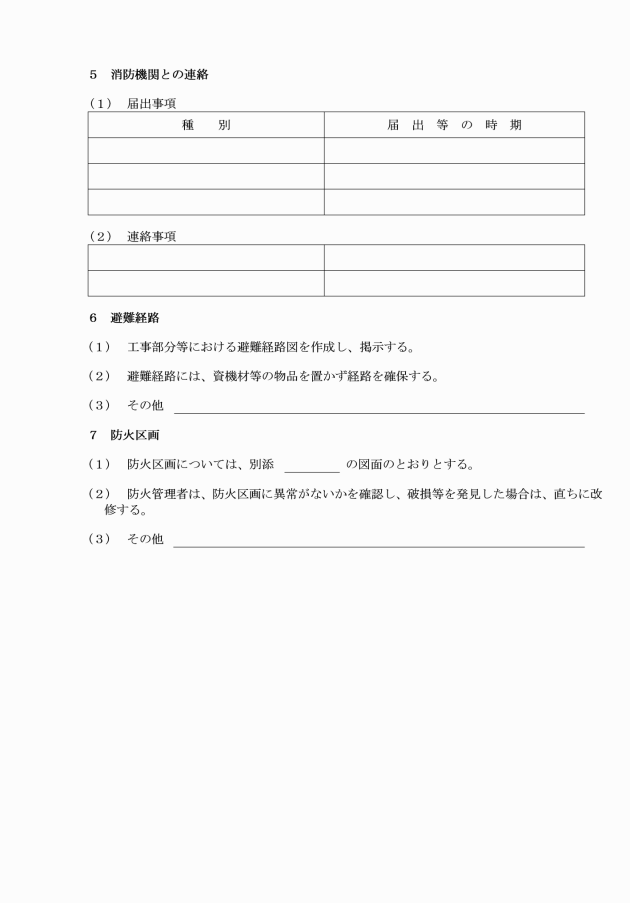

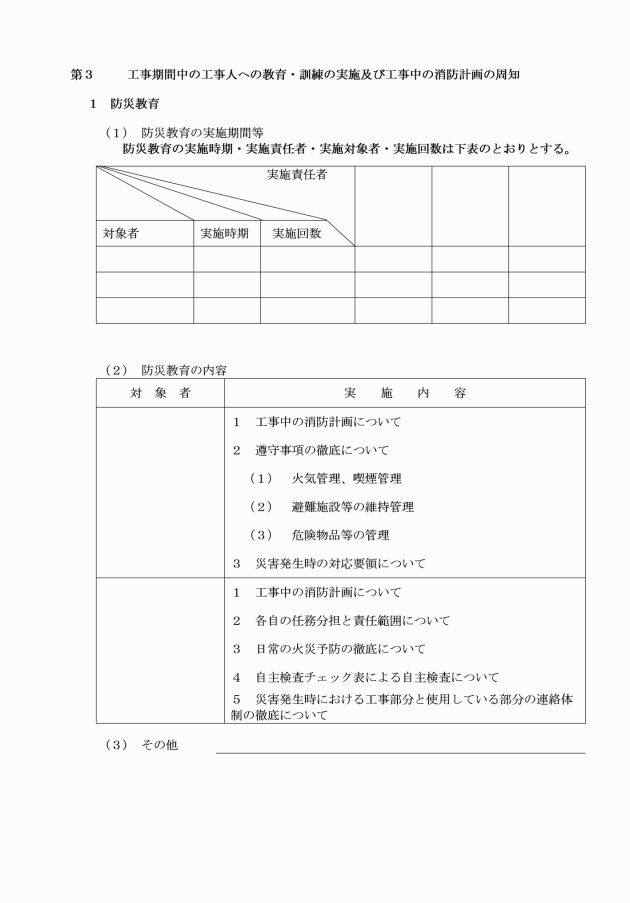

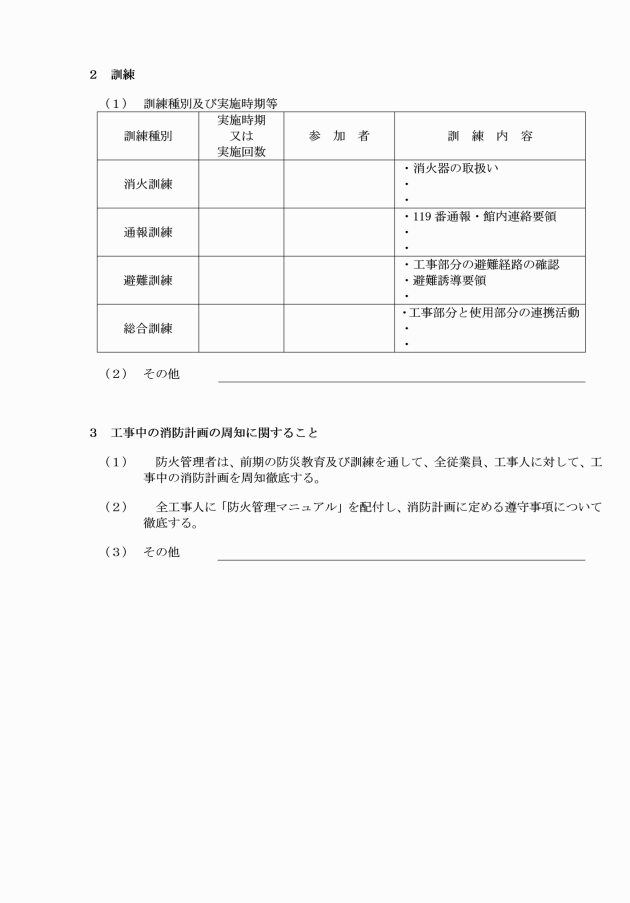

(工事中における防火安全対策)

第22条 防火対象物において、増築、改築、改修、模様替え等、工事を伴う場合は万全の防火安全対策を施すとともに、消防長又は消防署長が必要と認める場合には工事中の消防計画を届出ること。

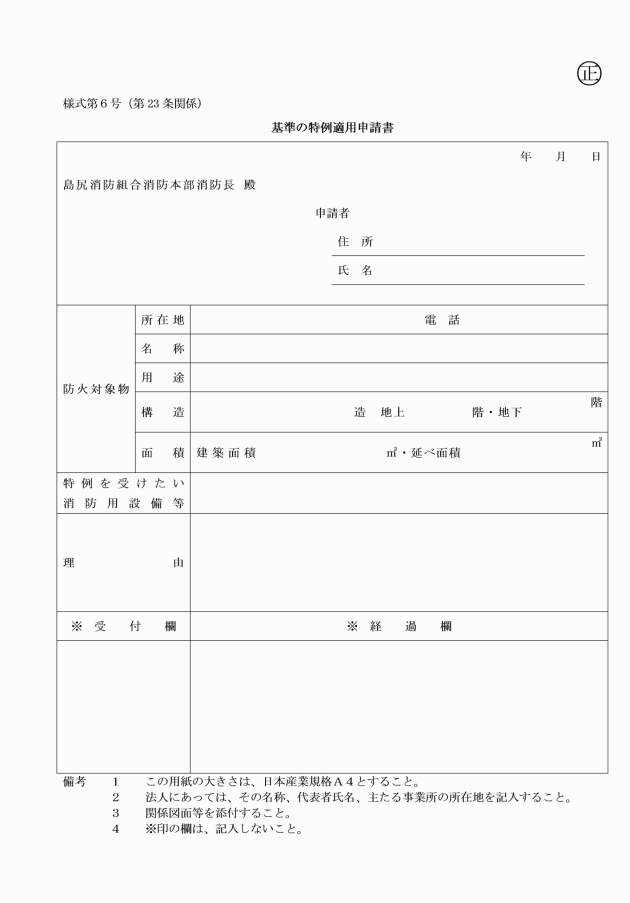

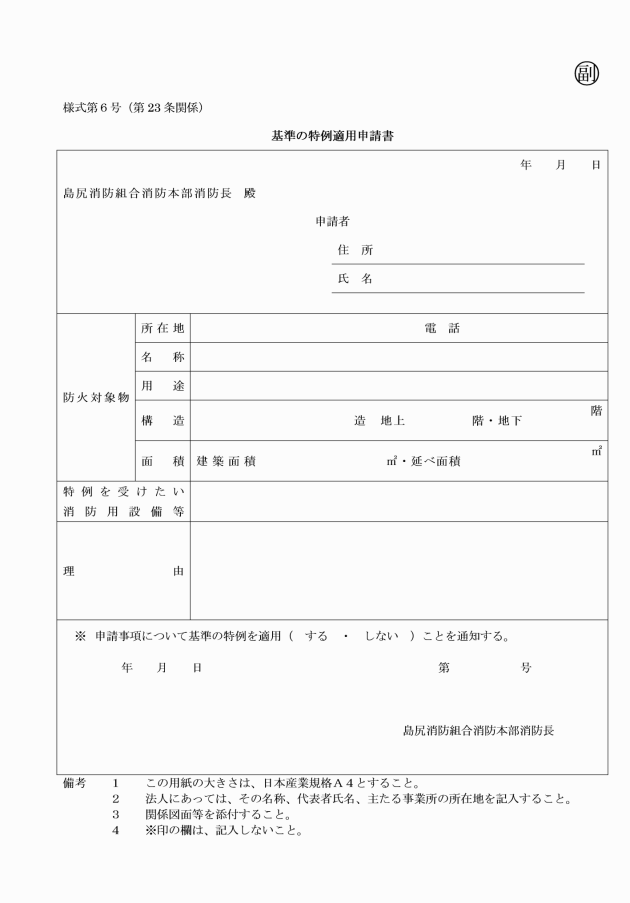

(基準の特例)

第23条 令第32条、条例17条の3、条例第22条2、条例第34条の3、条例36条の2による特例を受けようとするものは、様式第6号により申請すること。

2 申請に対する判断は、消防長又は消防署長が火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めた場合に限り適用する。

(無窓階判定に関する基準)

第24条 無窓階判定の判断基準は、「島尻消防組合無窓階判定基準」によるものとする。

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長又は消防署長が定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行し平成30年4月1日から適用する。

附則(令和3年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し令和2年7月1日から適用する。

附則(令和3年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

附則(令和4年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和4年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

附則(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。